-

微信公众号

微信公众号

- EN

保留迷走神经在胸腹腔镜食管癌根治术中的应用

食管瘤外科经过百余年发展,已从最初关注安全性到现在更多关注患者的生命质量,随着人们健康意识的提高和检查手段的改进,早期食管癌检出率不断提高。由于食管癌淋巴结转移早,一般选择切断迷走神经干以彻底清扫淋巴结,可能会导致术后出现慢性腹泻、倾倒综合征、胃排空延迟等,影响预后。已有报道食管拔脱术中或左开胸食管切除术中保留迷走神经、采取胸腹腔镜食管癌切除术等措施均可提高患者术后生命质量。

资料和方法回顾性分析2015年3月至2015年12月郑州大学附属肿瘤医院胸外科14例行胸腹腔镜食管胃部分切除食管胃颈部吻合、术中保留迷走神经的食管癌患者的临床资料。男11例;女3例;年龄49~68岁,中位年龄61岁。所有患者术前行超声胃镜提示病理为鳞癌,T1~2;无颈胸腹手术史;术前未行放化疗治疗;术前CT及超声检査均未提示脚瘤侵及周围组织和明显肿大淋巴结;无手术禁忌证。

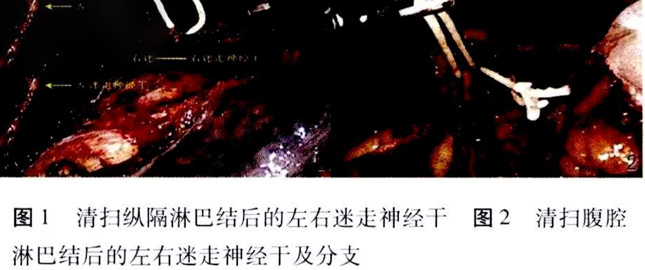

单腔气管插管,CO2建立人工气胸。取左側前倾30°俯卧位,于右迷走神经后缘打开纵隔胸膜至右侧锁骨下动脉水平,充分暴露右侧喉返神经,清扫周围淋巴结及脂肪组织,并游离胸上段食管及周围淋巴结;随后切断奇静脉,注意保护右迷走神经及其发出的肺支、心脏支;在食管与主动脉之间平面游离纵隔胸膜,暴露出左迷走神经干(前干)后于左主支气管下缘套人无损伤皮条并用线从肩胛下角穿刺器处进行牵引,自上向下游离迷走神经干至膈上;清扫胸中下段食管左侧及左下肺韧带、膈上淋巴结;奇静脉弓下缘食管左侧暴露右迷走神经干至右主支气管下缘,同样套入无损伤皮条并用线从第4肋腋中线穿刺器处处进行牵引,将右迷走神经干(后干)游离至膈上;清扫胸中下段食管右侧及右下肺韧带、膈上淋巴结;沿气管左后缘游离左侧喉返神经,并清扫周围淋巴结及脂肪组织;清扫隆突下、肺门淋巴结;显露双侧迷走神经干,将双侧皮条置于膈上(图1)。关胸后患者取平卧位,头偏右位以暴露左颈,沿左侧胸锁乳突肌前缘作3cm切口,游离颈段食管后切断食管。腹部操作,先在腹腔镜下游离胃大弯侧至左侧膈肌脚,后在肝支下缘游离小弯侧至贲门,从右前方打开食管裂孔进入胸腔,找到皮条,向下牵拉辨认迷走神经走行后保护腹腔支,离断胃左动、静脉,后清扫胃左血管旁、腹腔干旁、肝总动脉旁及脾动脉旁淋巴结(图2);扩大腹正中切口至3cm,体外制作管胃;然后将管胃拉至颈部与食管断端行李氏吻合术(手工分层套入吻合术)。

术后采用门诊复査和电话方式进行随访,每3个月随访次,记录患者恢复及肿瘤复发转移情况。

结果所有患者无中转开胸腹;手术时间170~360min,中位时间239mim;术中出血50~200ml,中位出血77ml;无手术死亡。11例保留肝支,10例保留腹腔支,7例同时保留肝支、腹腔支;有3例腹腔支行至胃左动脉根部后下行,6例行至胃左动脉干中间部并与其近心端融合下行,5例行至胃左动脉干末梢部并与之融合下行;13例迷走神经前干由左迷走神经干下行延续形成,位于腹段食管前方及左前方,而1例位于右前方,由右迷走神经干下行延续形成。

术后病理提示所有病例均为食管鱗寤,3例为T1a,6例为Tb,5例为12。淋巴结清扫数目15~46枚,中位数26枚;2例出现转移,1例为胃左血管旁淋巴结,1例为胸下段食管旁淋巴结。

术后1例患者发生声音嘶哑,术后3个月自行恢复;1例术后7天发生颈部吻合口痿,经换药治疗于术后17天治愈其余患者均恢复顺利。14例患者全部获得随访。1例于术后2个月出现吻合口狭窄,经扩张治疗2次后治愈。其余患者均能正常饮食,无吞咽困难、上腹饱胀及腹泻等不适。随访期间无肿瘤复发、转移及出现胆汁瘀滞、胆结石现象。

讨论食管癌手术原则是最大限度根治性切除肿瘤并最大限度减少手术对消化系统功能的损害,目前已有研究报道微创食管手术术后近期生命质量方面明显优于传统开放手术。

由于食管癌淋巴结转移早,一般选择在隆突水平切断迷走神经干以彻底清扫淋巴结“。为了提高患者生活质量,最早由 Akiyama等]于1982年第1次提出保留迷走神经的理念,通过食管拔脱术保留迷走神经肝支、腹腔支,同时也保留了食管丛,用于预防良性食管狭窄食管切除术后腹泻,得到了满意的结果。然后南加利福尼亚大学心胸外科 Demeester等接受保留迷走神经理念,认为是重度不典型增生的 Barrett食管和黏膜内癌的理想手术方式,6-。手术方式也做了一些改良,最初是在食管拔脱术后用结肠代食管,对迷走神经基本上没有损伤,后来考虑到手术复杂、手术时间长,改用管胃代食管,采取高选择性胃迷走神经切除术,对淋巴结基本不做清扫。与传统食管拔脱术和 En Bloc食管切除术相比,保留迷走神经组在住院时间、手术主要并发症、术后腹泻、倾倒综合征、体质量减轻方面要明显占优势。

理论上食管微创手术、保留迷走神经两种措施综合起来可以更好地提高忠者术后的生命质量,我们在这方面进行了尝试,发现腔镜食管癌根治术中可以在直视下保留迷走神经干及肝支、腹腔支,并可以进行彻底的淋巴结清扫。

迷走神经的变异很大,需要通过精确、细致的游离并采取一定的技巧才能进行保留。迷走神经在胸腔内一般发出喉返神经后主干变细,继续往下至食管两侧缘,发出肺支、心脏支,并发出分支分布于食管,与对侧的分支相互交通,构成食管丛,至膈肌的食管裂孔前再重新与前(左)和后(右)干汇合而成粗于,随食管穿膈肌的食管裂孔进人腹腔。本研究主要是针对胃肠道功能的保护,所以胸腔内保留完整的左右迷走神经主干,未特意保留肺支和心脏支,对食管较粗的交通支予以保留,较小不宜分离的分支均予切断。有研究发现左右迷走神经干在胸腔内主要有4种类型:两根完全分开的千,之间没有交通支(26.7%);两根完全分开的干之间存在交通支(56.7%);一个或多个分又的干(13.3%);完全交又的干(3.3%)2。在腔镜放大作用下较易在隆突水平辨认出迷走神经干,通过无损伤皮条的牵拉采取先左后右、自上而下的流程先保护迷走神经后清扫淋巴结,极大的降低了因神经变异带来的难度,而肥胖患者因脂肪组织较多,手术难度增加。因隆凸下及左喉返神经起始部的淋巴结距离迷走神经干较近,着重注意避免损伤。

迷走神经前干位于腹段食管左方及左前方,于贲门水平上方发出肝支,向右平直走行于小网膜近肝部增厚的两层之间,一般容易辨认,不容易损伤。迷走神经后干主要位于腹段食管右方及右后方,由贲门水平下方发出腹腔支,于右膈肌脚前方行向胃左动脉干或其根部,变异很大,如果暴露不清楚,极易损伤,本研究中有4例因其与胃左动脉关系过于紧密而造成误断。根据迷走神经干的走行,食管裂孔右前方属于相对安全区域,并且易于暴露操作,打开后进入胸腔即可看到置于膈上的两根皮条,牵起皮条后可以辨认出肝支和腹腔支的走行,我们在胸腔内牵拉左右迷走神经所留皮条长短不一,此时可帮助分清楚其走行,一般由迷走神经前干分出肝支,但本研究发现有1例患者肝支由后干发出。对于费门的游离宜在膈肌下0.5cm处进行,本研究中有3例患者因太贴近膈肌而造成肝支的误断。